2 0 14 年3 月8 日,在烏克蘭頓內次克(Donetsk)一場挺俄集會中,群眾手持「我們要公投」的標語高喊口號,據悉俄羅斯當時正在加強克里米亞半島的駐軍。(Source: Associated Press/Sergei Grits)

俄羅斯資訊作戰方式逐漸成為作戰整合的核心角色, 同時還運用了國家操控社群媒體與輿論風向,使其充斥整個網路空間。而且俄國的資訊作戰已完全逆轉美軍準則所設立的範式,對美國利益形成挑戰,美軍該是時候提出因應之道了。

定義新型態俄式資訊作戰

Expanding Tolstoy and Shrinking Dostoyevsky:

How Russian Actions in the Information Space are Inverting Doctrinal

取材/2017年9-10月美國軍事評論雙月刊(Milita

●作者/Scott J. Harr ●譯者/黃文啟 ●審者/劉宗翰

本文榮獲2017年武裝部隊通信與電子協會(AFCEA)論文競賽第一名。

作者簡介

Scott J. Harr少校現任美陸軍第5特戰群(空降)特戰軍官。擁有美國陸軍軍官學校阿拉伯語文學士、自由大學公共政策─中東事務碩士等學位,近期並畢業於美國陸軍指參學院。他多次派駐於阿富汗和中央司令部責任區的單位,先後歷練步兵排長與特戰分遣隊隊長。他最近期的職務為作戰官,還支援堅定決心行動(Operation Inherent Resolve)任務的特戰部隊。

Reprint from Military Review with permission.

2013年2月,俄羅斯總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)撰寫〈科學價值在於前瞻〉一文,內容描述二十一世紀的戰場充滿了各種新方法、戰力和戰爭運用方式,打破了當代軍力的各種公認定義和用法。1 爾後西方世界針對格拉西莫夫論述(定名為「格拉西莫夫準則」(Gerasimov Doctrine)的探討,通常置重點於其理念究竟代表著戰爭的舊方法或新方法,以及格拉西莫夫是否想要提出俄羅斯在二十一世紀的特有戰爭形式。2

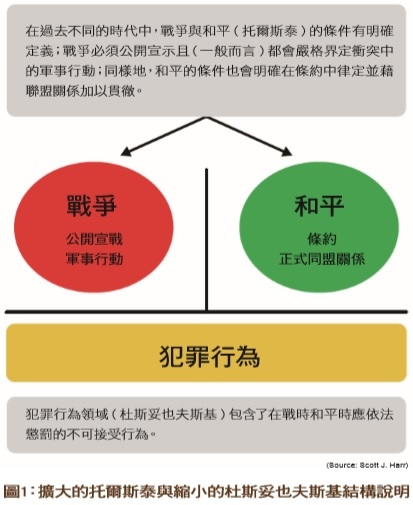

須知,軍事思想和軍事學演進在俄羅斯內部的探討從不曾停歇,但對象卻不只是格拉西莫夫,還有其他重量級的俄國軍官。因此,如退役中校湯姆斯(Timothy Thomas)指陳,西方軍事分析家明智的作法,並非全然專注於俄羅斯戰法的發展趨 勢。3 然而,格拉西莫夫準則代表著俄羅斯軍事思維一項最重要且最符合現況的調整,而其所闡述的新型態戰法強調,俄國將發展各種戰力,捍衛及贏取網路與資訊領域這兩項未來戰爭的關鍵範圍(加上實際動能戰鬥)。4 不論如何,俄羅斯在國際舞臺的行動,確實已經呈現出一種能全面整合所有國力要件(在用兵方面)之戰爭型態,俾達成其反制西方勢力的戰略目 標。著名俄羅斯小說家托爾斯泰(Leo Tolstoy)的巨著《戰爭與和平》,其書名間接提示了現代俄國戰爭運用作為的分離性條 件。如同西方的「灰色地帶」概 念,托爾斯泰學派的概念,擴大了戰爭與和平間的範圍,融入所有不屬於這兩個極端的所有衝突層次─ 但仍保留了運用武力促進戰略利益的可行角逐場域。同樣地,彷如永恆之俄羅 斯作家杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoyevsky)在其經典作品《罪與罰》中探討的犯罪行為分野, 今日俄羅斯戰爭模式已經縮小了戰爭的犯罪界線,並混合各種戰爭行為的規則,讓各種國力手段擴大互動,以追求戰略利益。

以比喻的方式來說,如圖1與圖2所示,俄羅斯依據格拉西莫夫準則在戰爭中所採取之行為舉動,成為「擴大的托爾斯泰」(如創造戰爭與和平之間更流通的條件),以及「縮小的杜斯妥也夫斯基」(如縮小國家遂行戰爭活動的犯罪範圍)。資訊作戰逐漸成為當代俄羅斯作戰整合的核心角色,其廣泛涵蓋面在俄羅斯全般行動中扮演重要角色,完全逆轉了美國準則所提出的戰爭範式(paradigm of war-fare),並對於美軍聯合部隊構成各種重大挑戰。

圖1:擴大的托爾斯泰與縮小的杜斯妥也夫斯基結構說明

依據上述討論內容,本文撰擬之目的在於概要說明當前俄羅斯資訊作戰行動(為格拉西莫夫準則之一環),在哪些重要方面澈底逆轉了一般認定的美國戰爭範式。在說明資訊作戰創造截然不同於美國概念的新戰爭應用方式之前,本文將逐一探討其對於美軍聯合部隊在政策、準則及戰力方面的主要影響層面。從此一基礎上,再行提出有關聯合部隊(尤其是陸軍部隊)編制、訓練及裝備方面的各項建議,以反制並主動抵禦俄羅斯侵害或刻意打擊美國在競爭領域應有利益之資訊作戰行為。

圖2:以當代對戰爭認知看擴大的托爾斯泰和縮小的杜斯妥也夫斯基

範式逆轉:俄羅斯資訊作戰行動挑戰美國戰爭概念的三個面向

美國長期堅守的其中一種戰爭範式,是戰鬥力量必須完全用於摧毀敵人。現代聯戰準則仍然是用克勞塞維茨學派的重心概念,認為必須以全部戰鬥力量集中攻擊敵人武力,以確保澈底擊敗敵人。5 此種範式似乎就是定向破片人員殺傷雷(Claymore mine)上面所寫的「前方朝向敵人」(Front Toward Enemy)標識一樣簡單而明確。然而,依據格拉西莫夫準則的戰鬥力量運用方式, 俄羅斯資訊作戰行動證明了在有限「戰爭選項」的時代,統合且武器化的資訊作戰作為可用於友方的對象和 重心,創造出決定性效果,藉此建立和維持支持政府和/ 或軍事行動的輿論。分析家布蘭克(Stephen Blank)指出,俄羅斯會對其國內民眾運用資訊作戰的決定性力量,因為已經將國力的資訊手段「安全化」了。6 換言之,俄羅斯已經說服全國百姓, 資訊是國家安全事務,因此政府不得不控制此種資訊利益。俄羅斯控制所有提供給百姓資訊的行為,在其併吞克里米亞半島的過程中完全顯現,當時政治學家柏西恩(Ioana- Nelia Bercean)就指出俄國國內民眾一直高度支持國家的行動。7 俄羅斯範式進行逆轉的戰鬥潛力,可明顯從比較輿論對近年美國軍事作為的影響力看出: 當美國出兵伊拉克與阿富汗兩大戰役所獲輿論支持度日漸降低,導致戰略上改弦更張之時, 俄羅斯仍然運用資訊作戰行為影響其國內民眾,俾確保和操控輿論,作為其對抗美國在歐洲戰略目標所採取之反西方行動的理由。

圖為克里米亞民眾於公投時手持俄羅斯國旗表示支持 (Source: Reuters/達志)

另一個歷經時間考驗的西方戰爭範式(來自克勞塞維茨學派的傳統),則認為「戰爭是政治的延伸。」依據此種構成條件, 聯合部隊依美國法律服從文人政治領袖,負責執行民選政治菁英所規劃之國家戰略與外交政策。但在另一方面,俄羅斯資訊作戰行動卻是探求且高度倚重政治訊息的傳播與操弄,以達成其戰略目的。就這方面上, 其資訊作戰行動是將「政治視為戰爭的延伸。」此種行動在東歐前蘇聯共和國具有相當大的發揮空間。摩爾多瓦共和國(Republic of Moldova)就是當今俄羅斯政治資訊作戰行動所能發揮效果最驚人的例證。據摩爾多瓦軍方報告指出,摩爾多瓦有許多政黨都被親俄人士所滲透,而這些人不僅與莫斯科當局關係密切,還經常會晤俄國領導人。8 俄羅斯資訊機器對摩爾多瓦政治人物直接傳達的訊息,對整個摩爾多瓦社會造成壓力,迫使其支持政治宣傳員所提出的種種反西方聲明或支持俄羅斯立場。俄羅斯將政治當成戰爭的延伸,對於左右摩爾多瓦輿論發揮了強大的效果,從近期民調數字顯示,該國對於歐盟和北約的支持度大幅滑落。9 或許更著名(且直覺更令人不安的),是俄羅斯政治資訊行動涉嫌介入先前美國總統大選過程與遭公布的相關資訊, 正受到嚴密調查。10 若此事屬實(或即便並非事實),西方世界主宰政治與戰爭關係的範式將遭到改變,勢必對主權國家造成可想而知的後果,因為資訊作戰行動似乎可以不發一槍一彈,即可左右政權更迭。

2017年10月31日,谷歌、臉書和推特高層出席美國參議院司法委員會公開聽證,配合說明俄羅斯於美國總統大選期間,涉嫌運用其政治資訊行動介入總統大選一事。(Source: Reuters/達志)

最後,美國聯合作戰的範式要求所有行動都必須合乎「正當性」範圍,因此必須確定所有行動都被認定為合法且具公信力。聯戰準則J P 3 - 0「聯合作戰」將正當性概念提升為聯合作戰其中的一項原則,而且將之界定為「作戰行動的決定性因素,同時根據某一作戰行動的實際情形與所認定之合作性、道德性和正確性。」11 在此範式中,忽視正當性問題就等於犧牲該項作戰行動之目的和效果。俄羅斯資訊作戰行動顯現出逆轉此種範式的取向,因此正當性並非確立行動的要件,行動才是確立有無正當性的要件。俄羅斯操弄社群媒體和資訊作戰的網路空間領域, 正是其在此一空間所作所為的最明確例證。學者亞羅(Jes- sikka Aro)提到俄羅斯資訊作戰的其中一項現代環節,包含某些政府聘用的評論家,專門橫行社群媒體並散布宣傳、假新聞和明顯親俄的訊息,以達到混淆閱聽大眾或強化親俄資訊主題之目的。12 資訊作戰在此一面向上同時玩弄可否認性和製造混亂的雙重概念。如同分析家費登(Oliver Fitton)所述, 網路空間和社群媒體的種種作為甚難明確歸究於正式的俄羅斯權力手段,因此讓俄羅斯的宣傳機器可以否認涉入這些行動。13 少了被認定為正當或具公信力的負擔或先決條件,俄羅斯資訊作戰行動可以透過不斷以各種可促成其利益的訊息充斥資訊空間,以扭曲、捏造和製造各種輿論風向。

2016年7月9日,摩爾多瓦人抗議在波蘭華沙舉行的北約高峰會。俄裔摩爾多瓦人和支持俄羅斯的摩爾多瓦族人,採取諸如示威抗議等逐步的有組織作為,以對摩爾多瓦當局施壓,迫使其默許俄國政府的政策要求。據悉由俄國間諜所運作和支持的這些作為,針對性地製造摩爾多瓦內部動盪,以疏離該國與歐盟和北約的連結。(Source: Denis Bolotsky, Sputnik)

全面優勢:聯合資訊作戰準則與政策的限制條件

俄羅斯資訊作戰行動的運用已整合所有國力手段,以攻擊美國聯合資訊作戰準則與全般政策的漏洞與間隙。俄羅斯本來運用資訊作戰行動宣傳在俄國人民身上以控制輿論,而俄國已將之轉移成操弄領域,這正是聯戰政策與準則基於民主原則所不能仿效的(基於非常充份的理由)。事實上,兩項規範資訊作戰行為的政策─ 包含國防部3600.01號指導綱要「資訊作戰」與參謀首長聯席會議主席3210.01C號指令「聯合資訊作戰主管單位」(Joint Information Operations Proponent)等兩項─皆嚴格明確禁止所有「企圖操弄閱聽大眾、公共行為或美國輿論」的資訊作 戰活動。14 在民主國家,目的不能成為採取某些手段的理由,如此一來雖然可能讓俄羅斯獲得關 鍵資訊作戰優勢,但卻可以強化公民社會力量並 引導出一套有效的反資訊作戰戰略,而後者將於 下一節內容討論。

2010年7月25日俄羅斯的「宣傳」海報。標題譯為:「找到就不放過!團結對抗恐怖主義。」(Source: Vitaly Kuzmin, http://www.vitalykuzmin.net)

聯戰準則JP3-13「資訊作戰」界定資訊作戰為「在軍事行動中,與資訊相關戰力的整體運用。」15 此一定義就制度面而言,已明確指出聯合部隊一般視資訊作戰為軍事行動的戰力加乘手段。但俄羅斯的資訊作戰作為(如前文所述「安全化」概念)已經將構成「軍事行動」的範圍,擴大到所有國力範疇,遠超越美國聯戰準則的資訊作戰應用概念。具體而言,聯戰準則JP3-0所敘述的國力手段,從準則角度包含外交、資訊、軍事與經濟等不同領域,一般以「DIME」這個縮寫字呈現。不過對俄羅斯而言,「DIME」的每一個字母框無法闡明各種角色及其相互間的整合程度。相反地,「DIME」的書寫體─將每個字母連結在一起─更能掌握到俄羅斯高度整合作法的精髓,而「國家戰爭手段」一詞(而非國力)更能清楚說明俄羅斯安全化環境的混合型模式。圖3以圖形方式說明國力的不同模式。俄羅斯的模式將資訊作戰行動與所有戰爭階段結合,而這個作法是美軍聯戰準則與政策面從法律和作戰角度所無法仿效的,因為如此將破壞建立聯合部隊所望確保的自由民主制度和價值。

俄羅斯的資訊作戰行動不強調或忽略合法性與公信力面向,無可避免地會獲得美軍聯戰準則與政策面難以比擬的速度和靈活性。混淆和擾亂敵人的決策循環(此通常為俄羅斯資訊行動的核心目的),僅需要己方產製的訊息能勝過對手解讀能力,以及破譯該訊息真正戰略意圖,就能採取有意義的行動。分析家表示俄羅斯資訊作戰的此種特質是所謂「反身控制」準則,並強調俄羅斯運用這套手法有效掩護其在烏克蘭與克里米亞的行動,創造一種大體上使美國難以採取行動的癱瘓性混亂狀況。16 相較於反身控制的放任式戰術,美軍聯戰準則和政策面要求資訊作戰行動的廣泛協調必須納編所有跨部會相關單位。圖4重點標示聯戰準則JP 3-13 所列資訊作戰聯戰計畫小組依準則建議的編組人員。此一結構至少需要協調超過「23個」以上不同的作戰與計畫代表,才能完全整合資訊作戰行動。17 不僅如此,資訊作戰政策指令還必須透過諸如不同聯參業管單位成員所組成之政策指導組(Executive Steering Group)等督導單位進行協調。18 雖然此種架構強調並達成資訊作戰協調旨在維護政府上下於資訊空間中的合法性與公信力,然而相較之下,俄羅斯資訊作戰行動卻能以快速且決定性方式,超越此種龐雜規範達成其所望效果。

圖3:比較俄羅斯安全化背景下的「外交、資訊、軍事與經濟」(DIME)模式

聯合部隊的對立認定準則

基於幾無可能改變之政治與制度面限制條件所造成的劣勢領域,並考量俄羅斯堅決致力依據所謂格拉西莫夫準則進行投資與作戰,其在可預見的未來很可能會在資訊空間掌握某些關鍵優勢。承認俄羅斯擁有優勢絕不表示美國就應將此一領域拱手讓給另一個強大的實力匹敵對手。相反地,聯合部隊應採用某種對立認定準則,以反制與迎戰威脅或削弱美國戰略利益的資訊作戰行動。依據此種準則,聯合部隊應務實承認俄羅斯在此一領域的優勢, 同時盡全力在不犧牲聯合兵種或聯合作戰能力的條件下與其競爭─這點雖然與格拉西莫夫準則追求的方向截然不同,但卻仍是衝突期間發揮國力要件的最具決定性能力。在歐洲運用此種準則對抗俄羅斯的行動,端賴美國國務院在海外鼓吹與宣揚的美國繁榮自由論述,以及擴大與維持國防部對俄羅斯資訊作戰技術原則勢力範圍內的夥伴國家進行訓練、諮詢與協助之種種作為。

此處必須釐清,美國在此一作為僅需將重點置於北約夥伴國或已開始採取行動準備成為北約會員國的主權國家。在此種情況下,這些基本上已經宣示自己仿效西方政府制度與經濟體企圖的國家,會希望且歡迎美國的援助(依據北約章程,某種程度的此類意向是成為北約會員國的必要條件)。19 誠如米爾斯海默(John Mearsheimer) 教授所明確指出,雖然北約擴大是造成自2008年以來美俄關係摩擦的關鍵窒礙因素,但同樣也必須瞭解許多東歐國家在變成自由主權國家之後, 即使面對俄羅斯左右與施壓渠等「重新加入」蘇聯的情況下,仍然選擇西方式的政治與經貿作法。因為害怕與俄羅斯交惡而拱手讓這些國家淪入所謂俄國勢力範圍(一個冷戰失敗者和堅持不顧西方世界重視之個人自由與民主制度意識形態的鼓吹者),等於是為姑息俄國而放棄美國的理想。

質言之,假如俄羅斯認為美國在東歐的作為是一種威脅,則有一種簡單的方法可以解除此種緊張局面:亦即俄羅斯推動政府民主化或執行其他讓其意識形態比前蘇聯共和國更具吸引力的改革作為。明顯可見,沒有任何人該推動導致美俄關係重回冷戰時期的戰略。然而,由於某些國家有(或應有)權利追求其自身國家利益,於是必須解決那些希望獲得美國援助國家的問題。雖然美國依據對立認定準則所推動的擴大訓練、顧問與援助角色,可能造成與俄羅斯在短期內升高緊張情勢的風險,但如果美國人真的認為其價值具有存在性,則此種作法就長期而言確有利於讓俄羅斯對其行為負起責任,同時防止不利於人類條件的意識形態發生危險散播之情況。

如前所述,俄羅斯藉由安全化其在戰爭資訊手段以爭取國內支持的作法,創造出宣傳優勢,也變成一把雙面刃,顯示出美國須在資訊作戰領域進行強大的反制行動。針對外交、對外政策及部分跨部會「人力安排」反應的主要工具方面,國務院專家應擴大在美國歐洲司令部跟既有國防部人員的隨隊參與,以主導運用美國繁榮自由形象和訊息能充斥整個資訊作戰競爭領域的統合作為。這些訊息將可削弱俄羅斯政治體系內用於進行全面控制與操弄百姓之極權統治機制。基本上,如果俄羅斯認為美國所有部會機關毫不手軟地發動資訊作戰宣傳活動,演變成華府「佔據優勢」,則莫斯科可能會退縮,而且在理想上,可以阻斷俄國在形塑輿論的持續優勢,這優勢已讓其在攸關美國戰略利益的國際衝突中獲致成功。在此一作為上,美國國防部可扮演協助角色,負責輔助資訊作戰訊息的傳達,以及藉由軍事力量展現,宣揚美國信心和無比強大力量的論述。

同樣也值得釐清,美國對俄羅斯和東歐地區散播之繁榮自由訊息,與俄羅斯疑似積極介入和左右美國政府的作為有那些差異。首先,雖然俄羅斯疑似採取影響美國政治的作為,集中在俄國透過網路駭客行為散播各種不利於美國及候選人的資訊,美國在對立認定準則的作為其實僅需宣傳自由社會之「正面」好處即可。因此,雖然沒有直接滲透俄羅斯政府,這些訊息或許可以讓俄國百姓瞭解,世界上存在著更好、更自由的生活方式。其次,由於俄羅斯資訊作戰的可疑本質,通常都是依靠可否認性和無法確認這些行為來自俄國政府。美國在對立認定準則下所傳播的訊息, 在另一方面則應歡迎外界知道是美國所為,因為此舉可以直接凸顯民主制度公民社會的優點。基此,比如當俄羅斯指控美國置入美國國內和平示威的訊息時,美國應大方坦承所為,基本就是說「對,這些都是針對政府所發動的和平示威,因為這就是在美國所擁有的自由程度。」最後,美國此種宣揚民主制度的方式,提供傳播美國理想與價值的方式,卻毋須進行如米爾斯海默等專家所認定的「政權轉換」模式,俄羅斯認為這是美國宣揚民主制度的方式,以及破壞美俄關係的主因。20

美國國防部在歐洲司令部責任區的競爭空間執行擴大「訓練、顧問、援助」任務,扮演推動對立認定準則之主導角色。軍事資訊支援行動部隊是執行此類行動的最佳(雖然有限)人力解決方案。執行「歐洲保障軍事資訊支援行動」專案,進而擴大2016年所提出各項權限與資訊作戰行動訓練的審慎行動,這是美國應核准、複製與擴大辦理的。21 運用受過專業訓練與軍事資訊支援行動的官兵以訓練夥伴國部隊,可以發揮培養夥伴國部隊長期能力,同時還能使渠等突破因政治限制而無法使用的資訊作戰方式,這也是美國建制單位所無法做到的。如果聯合部隊希望獲得充分人力、訓練和裝備以爭奪資訊作戰領域,擴大並激勵軍事資訊支援行動召募,將是極具關鍵性的第一步。

圖4:資訊作戰計畫小組建議編組圖

結語

2003年4月,當美軍戰車衝入巴格達城時,當時伊拉克新聞部部長薩哈夫(Mohammed Saeed al- Sahhaf,被暱稱為「巴格達鮑伯」[Ba ghdad Bob]),強烈對外否認美軍兵力已經攻入伊拉克, 同時還誇張的預測美軍必然會敗亡。22 其說法明顯被戰場實際情況所否定,巴格達鮑伯本能性的行為,顯示出資訊作戰在面對壓倒性戰力時的限制。雖然諸如格拉西莫夫及許多人都大膽預測, 現代戰爭形式將取代決定性戰鬥,但人類與戰爭歷史上卻完全否定此種預測。即使面對俄羅斯的資訊作戰優勢,美國聯合部隊仍不應犧牲致命性戰鬥能力,甚或更等而下之地放棄自由民主理想,在資訊空間試圖以牙還牙地對抗俄羅斯的行動。相反地,藉由堅定採用對立認定準則,聯合部隊可以務實地迎戰俄羅斯在作戰環境中應用各種資訊作戰方式所造成的現實條件,同時削弱其效果,藉此確保美國理想並捍衛美國利益。

註釋

1.Valery Gerasimov, “The Value of Science Is in the Fore- sight: New Challenges Demand Rethinking the Forms and Methods of Carrying out Combat Operations,” Mili- tary Review 96, no. 1 (January-February 2016): 24, ac- cessed 18 July 2017, http://www.armyupress.army.mil/ Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryRe-view_20160228_art008.pdf.

2.Charles Bartles, “Getting Gerasimov Right,” Military Review 96, no. 1 (January-February 2016): 30, ac- cessed 18 July 2017, http://www.armyupress.army.mil/ Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryRe- view_20160228_art009.pdf.

3.Timothy Thomas, “The Evolution of Russian Military Thought: Integrating Hybrid, New-Generation, and New- Type Thinking,” The Journal of Slavic Military Studies 29, no. 4 (2016): 554–75.

4.Ibid.

5.Joint Publication (JP) 5- 0, Joint Operation Planning (Washington, DC: U.S. Government Publishing Office [GPO], 2011), III-21, accessed 2 May 2017, http://www. dtic.mil/doctrine/new_ pubs/jp5_0.pdf.

6.Stephen Blank, “Russian Information Warfare as Domes- tic Counterinsurgency,” American Foreign Policy Inter- ests 35, no. 1 (January-February 2013): 35.

7.Ioana-Nelia Bercean, “Ukraine: Russia’s New Art of War,” Online Journal Modelling the New Europe 21 (De- cember 2016): 164.

8.Dumitru Parfeni, “Russian Federation’s Propaganda Ver- sus the Republic of Moldova’s Strategic Security Policy” (thesis, Command and General Staff College, 2017), 53.

9.Ibid., 56.

10.Nathalie Maréchal, “Networked Authoritarianism and the Geopolitics of Information: Understanding Russian In- ternet Policy,” Media and Communication 5, no. 1 (2017), accessed 18 July 2017, https://search.proquest.com/docvie w/1907348349?accountid=28992.

11.JP 3-0, Joint Operations (Washington, DC: U.S. GPO, 2017), A-3.

12.Jessikka Aro, “The Cyberspace War: Propaganda and Trolling as Warfare Tools,” European View 15, no. 1 (June 2016): 121, doi:10.1007/s12290-016-0395-5.

13.Oliver Fitton, “Cyber Operations and Gray Zones: Chal- lenges for NATO,” Connections: The Quarterly Journal 15, no. 2 (Spring 2016): 114, accessed 18 July 2017, http:// connections–qj.org/system/files/15.2.08_fitton_cyber_ gray_zones.pdf.

14.Department of Defense Directive Number 3600.01, Infor- mation Operations (Washington, DC: U.S. GPO, 2 May 2013), 2; Chairman of the Joint Chiefs of Staff Instruc- tion (CJCSI) 3210.01C, Joint Information Operations Proponent (Washington, DC: U.S. GPO, 14 February 2014).

15.JP 3-13, Information Operations (Washington, DC: U.S. GPO, 2012), I-1.

16.Bercean, “Ukraine: Russia’s New Art of War.”

17.JP 3-13, Information Operations. 此處所提之資訊作戰小組必須針對跨部會機關進行廣泛性協調。雖然聯戰準則JP-3-13一再描述與強調此點,但針對資訊作戰部分,「其並非因為擁有各種戰力和技術而重要,其能否整合運用, 以達成聯合部隊指揮官之最終目的才是重點」,就實際面而言,該資訊作戰小組導致資訊作戰行動無法比對手(例如俄羅斯)能更快適應環境,而導致這些協調工作完全無效。

18.CJCSI 3210.01C, Joint Information Operations Propo- nent, A-1.

19.NATO Charter and foundational documents can be found at http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm.

20.John Mearsheimer, “Defining a New Security Architec- ture for Europe that Brings Russia in from the Cold,” Military Review 96, no. 3 (May-June 2016): 27–31, ac- cessed 18 July 2017, http://www.armyupress.army.mil/ Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryRe-view_20160630_art008.pdf.

21.Charles Moore, “Countering Adversary Propaganda through Special Information Operations,” Hampton Roads International Security Quarterly 65 (2016).

22.William Pierce and Robert Coon, “Understanding the Link between Center of Gravity and Mission Accom- plishment,” Military Review 87, no. 3 (May-June 2007): 80, accessed 18 July 2017, http://www.armyupress.army. mil/ Portals/7/military-review/Archives/English/ Mili-taryReview_20070630_art013.pdf.

本文出處:

https://www.mnd.gov.tw/PublishMPBook.aspx?a=1&title=軍事刊物&SelectStyle=軍事期刊

留言列表

留言列表